▲Olympus Pen E-P1

▲拆除鏡頭後的樣子。

Olympus E-P1 重點規格:

● 1,230 萬像素、DSLR 高速 Live MOS 感應器、TruePic V 影像處理器、11 區自動對焦、720p 高清影片拍攝、324 區測光系統、內置 4 級防震系統、SSWF 超聲波除塵系統

● 支援 43 支 4/3 及 Micro 4/3 系統鏡頭

● iAUTO 智能模式跟據環境調節設定、Live Control 介面

● Art Filter 功能

● 完美肌膚模式 e-Portrait

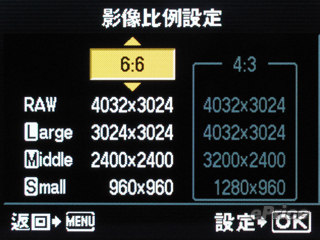

● 4 種畫面比例

● Live View 多功能拍攝

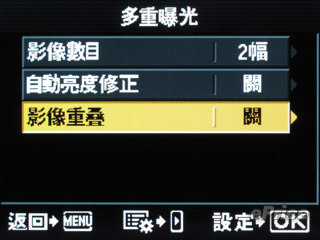

● 多重曝光功能 Multi – Exposure

● 背光平衡系統 Shadow Adjustment Technology

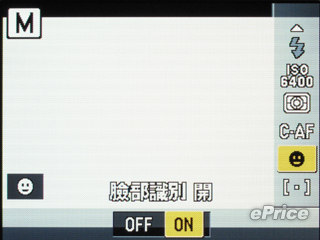

● 臉部智能對焦 Face Detection

● 效果預覽功能 Perfect Shot Preview

● 多種包圍式曝光功能,ISO,白平衡,曝光補償

● 儲存媒介: SD/SDHC卡

● 體積 120.5 x 70.0 x 35.0 mm(不包括突起部分)

● 重量約 335 克(淨機身)

● 售價:M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm f3.5-5.6 鏡頭套裝售 $6990

M.ZUIKO DIGITAL 17mm f2.8 鏡頭套裝售價 $7490

還要再輕便一點

不想囉唆再介紹一遍 E-P1,就直接來說使用感想吧。之前說 E-P1 的大小有點像 Canon G2,無錯,E-P1 是再薄一點輕一點,但接上鏡頭後(尤其是 150g 的 ED 14-42mm f3.5-5.6 鏡頭),增加了的重量就和 500g 的 G2 差不多,當換上 71g 的 Pancake 鏡時就稍稍輕一點,但還是比筆者用慣的 G10 稍稍重一些;一整天拿著 E-P1 拍攝,還是有一點手痠的。當然,若配上相機帶等配件,相信會好一些,不過這似乎失去了體積便攜的意義。或許是貪心了點,但 Olympus 還是要想辦法為下一代機種進一步輕量化才行。

▲機背一覽

▲內置了 HDMI 介面。

▲支援 SD,是否標誌著 Olympus 面對現實?

▲採用 1080mAh 電池,一整天拍攝後還有一半的電力,相當不錯。

銀色版較耐用

說回機身外觀,筆者這次測試的是白色版本,手握位配上淺啡的皮革質料,相當好看。不過個人選擇的話,還是揀銀色版;一來銀色版本的復古感較濃,二來白色版那個淺啡手把,太容易弄髒了,長期使用計,還是銀色版耐看點。

▲淺啡色手握

▲配上 M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm f3.5-5.6 鏡頭後,收鏡狀態的側面。

▲鏡頭伸出後長了一倍。

眾多配件

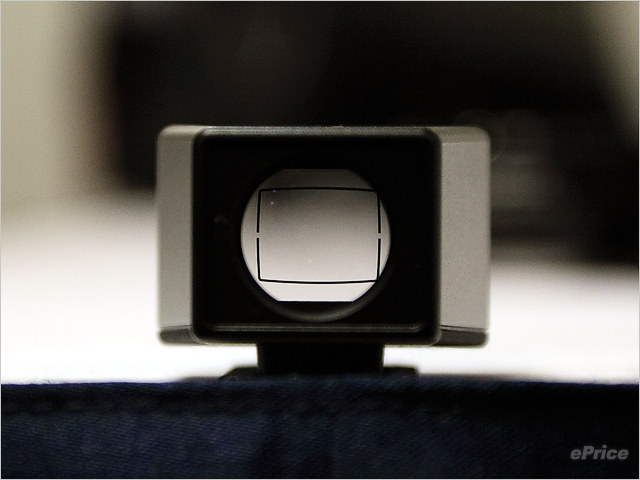

高檔路線的相機愛玩眾多配件,Ricoh GR-D、Panasonic LX3 無不如此,多一個 Viewfinder 變有型幾分,實用是其次,彰顯品味才是重點。玩復古路線的 E-P1 自然亦是如此,除了 VF-1 光學觀景器,更推出了 FL-14 迷你閃燈以及兩種轉接環,令相機的玩味性更高。不過話說回來,買 E-P1 的用家是為了輕便,然而它卻未有置閃燈,對於用慣 DSLR 的用家來說,可能未有甚麼不必,但於 DC 用家而言,出街影個夜景或室內相也要帶閃燈,似乎有點不便。

▲今時今日配件都是賣品味多過賣實用。

▲FL-14 迷你閃燈,售價 $1490。

▲VF-1 光學取景器,售價 $990。

▲ 外接式觀景窗支援 17mm f2.8 Pancake 定焦鏡,相當明亮但僅為參考用,與實際視角有誤差。

▲保護套和吊帶都夠 Classic,不過和多色的鏡頭蓋似乎不太搭調。

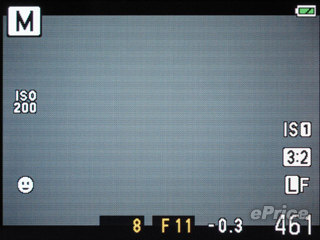

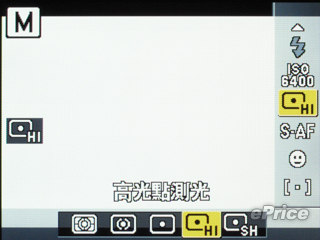

介面操作方面,由於 E-P1 的按鍵頗多,初上手時會覺得有點複雜,然而基本的拍攝設定,都在那五向十字鍵就可以完成,反 L 形的 GUI 介面和 DC 常見的選單差不多,ISO、閃燈、對焦點、測光、防手震、臉孔辨識等都可以在這裡設定。按鍵設計方面,在手動模式中,利用右上的滾輪可以設定光圈,十字鍵外的轉盤則是設定快門,整體而言調控光圈快門是就手的,而且獨立的 AE Lock 專鍵更是方便。稍稍不滿的,只是機頂的 EV 鍵用起來不太就手罷。

▲滾輪配合轉盤,調節光圈快門時頗方便。

▲主拍攝介面可以看到許多資訊,按 info 可以切換觀看水平儀,顏色分布等資料。

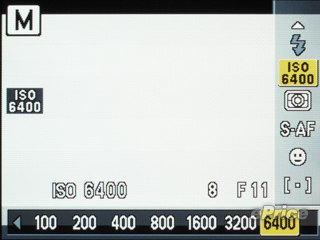

▲最高感光度為 ISO6400 。 ▲支援高光點與低光點測光。

▲瀏覽模式中按 info 和可看到更多資訊,如顏色分佈、光位陰影顯示等資料。

▲最多可以一百張縮圖顯示。 ▲亦可作日期顯示。

功能設定繁多

按 Menu 進入選單,你會可以看到一層又一層的功能選項,複雜是複雜了點,不過正因為 E-P1 的功能太多,才會予人這種感覺,選單其實已分門別類,熟習後還是可以快速地完成設定的。

▲支援五種拍攝模式。 ▲支援正方式比例拍攝,是為了迎合日本 blogger 的需要吧?

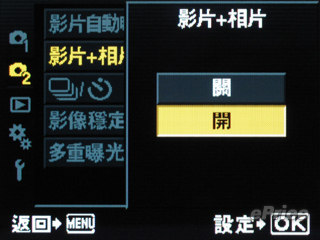

▲可選擇影片完畢時作拍照記錄。 ▲防手震設定中,I.S. 1 為自動,2 是水平,3 是垂直。

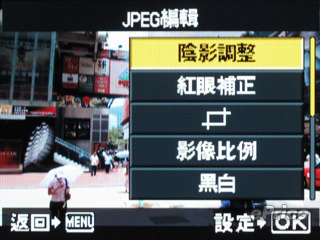

▲支援多重曝光功能。 ▲拍攝後的相片可作裁切、色調轉換等後期處理。

▲多項的設定參數,可按需要作微調。 ▲支援四種模式的包覆式曝光。

不過對於怕麻煩的用家,Olympus 還是貼心地加入了場景模式和 iAuto 智能模式,前者有多種場景可選擇,其中 e-Portrait 完美人像模式會同時拍攝一般人像與完美人像兩張相片,用家可以看到兩者的分別,;至於 iAuto 模式則會跟據環境調節設定,最適合貪方便的用家。

▲模式轉盤可以看到有 iAUTO 和影片模式。

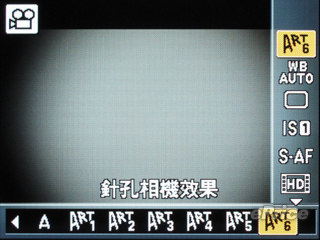

此外,E-P1 亦加入甚具玩味性的 Art Filter 濾鏡模式,分別有濃化色調、柔焦、淡化及增亮色調、柔光、照片懷舊顆粒、針孔相機效果等六種,而且在高清拍片時也可使用,其中柔焦、懷舊顆粒與針孔效果,在拍攝後需要作的後期處理較多,儲存需時;拍片時更有 Drop Frame 的情形,以影片拍攝而言實用性頗低。

▲支援人面對焦。 ▲選擇完美人像模式,會拍攝美顏前、後兩張相片。

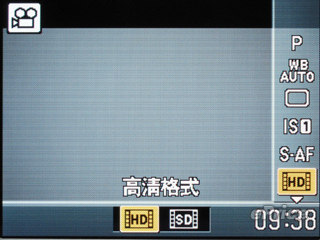

▲支援 720p 高清拍攝,不過只是 AVI 格式。 ▲拍片時也可使用 Art Filter 濾鏡效果。

▲利用多重曝光功能,可拍攝出有趣的相片。

Art Filter 藝術濾鏡:

▲濃化色調 ▲柔焦

▲淡化及增亮色調效果 ▲柔光

▲照片懷舊顆粒 ▲針孔相機

感光度測試:

▲ISO100 ▲ISO200

▲ISO400 ▲ISO800

▲ISO1600 ▲ISO3200

▲ISO6400

從圖片可以看到,ISO800 的雜訊還可接受,但 ISO1600 以後就相當明顯,實用性較低。

試拍:

以 E-P1 拍照,整體而言操作是爽快的。對焦速度不錯,正如之前的介紹說過,比起一般 DC 來得快,甚至比筆者手上的 G10 快一些,和 Panasonic GH1 差不多;即使拍攝夜景反應也不錯,只有在極昏暗的環境下才出現對焦失敗的情形。這點雖然和單反相較是遜色了些,但一般使用下問題不大。至於網上評批那「巨大」的 Kit 鏡頭,其實在平常收鏡的狀態時,攜帶上算輕巧,實際拍照時也沒有甚麼不便,相信是覺得「異相」心理因素居多罷。

由於發佈會當日都是拍人像相片,所以這次主要拍風景,筆者以自然模式拍攝,由於拍攝當日剛好大雨過後天晴得離奇,所以大家可以看到 E-P1 拍攝藍天的調色相當討好,色調鮮艷而沒有過濃,個人覺得恰到好處。至於雜訊控制方面,或許 4/3 的感光元件還比 APS 單反來得細的關係,在高 ISO 時雜訊還是明顯的,不過若非 100%「聞相」的話,分別其實不算太大。

此外,筆者以 Transcend 的 class 6 SDHC 記憶卡測試連拍,速度和廠商所說的每秒 3 張差不多,不過拍攝到 21 張 buffer 爆了之後速度就明顯變慢,相信和記憶卡的速度有關。

▲1/320s.f6.3.ISO200

▲1/1600s.f3.5.ISO200

▲1/250s.f7.1.ISO200

▲1/200s.f8.ISO200

▲1/640s.f5.6.ISO200

▲1/100s.f5.6.ISO200

▲1/500s.f7.1.ISO100

▲13s.f9.ISO100

高清影片:

▲正常模式

▲濃化色調

▲柔焦

▲淡化及增亮色調

▲柔光效果

▲照片懷舊顆粒

▲針孔相機效果

影片的質素不錯,對焦速度頗快,不過以拍攝收音效果來說,個人覺得 Panasonic GH1 來得較好。另外可以看到其中柔焦、針孔等模式有 drop frame 現象,希望能藉更新 Firmware 可以解決。

總結:

最後來談談 Olympus Pen E-P1 是否值得入手,這要看你是如何看待;如果你一心買部相機以為可以完全取代單反的話,可以直接了當告訴你,講對焦快速和精準度,以及雜訊抑制的表現,還是 DSLR 高一籌。但如果想要一部夠輕便、多功能,畫質又好的相機,E-P1 一定不會令你失望。

不過話說回來,早前 Olympus 聲稱只是網上改圖的黑色版 E-P1,到底可不可以讓它成真呀?